小螺钉大作用

2013-01-25 丨 574 丨

由于工作的原因,需要设备科党员的工作图片。于是1月24日上午,笔者“跟踪”了一些设备科工作人员。在与他们的交流中,第一次近距离了解到设备科工作情况。希望通过此文,大家能进一步认识设备科,增进科室间相互了解。

“修理工”发明“专利”

1月24上午8点多,设备科党员林翔坤像往常一样,提着工具箱去了他所负责的科室,查看设备运行状况,了解设备使用情况。

林翔坤介绍,设备科工作人员5人,对各科室设备维护他们实行“包干到户”,每个人负责五、六个科室。当他来到在放射科时,医生指着一块正方形、黑绿相间的控制板告诉笔者:“这个飞利浦X线拍片机的摇控板是林翔坤的‘专利’”。

原来,这个控制板,是控制拍片架、球管追踪胸片架等升降的一块面板。去年原装板坏了,拍片机就没法工作了。医院联系杭州厂家维修后,得到的答复是必须更新,费用为52000元。成本高,林翔坤一边试图联系其它维修厂家,一边果断决定对其进行维修。经过几天的琢磨,林翔坤自制了一个新控制板,用起来与像原装的没啥区别,而成本只用了200元。因此,这个控制板就成了林翔坤的“专利”。

说起“专利”,林翔坤说设备科的工作人员都有。B超室的log5、log500按键和增益开关、ICU的呼吸机面板、监护仪探头等,成本少则几千元,多则三、四万元,更换不但费用高,而且时间长,影响正常医疗工作。蔡爱萍高级工程师经过认真研究,或维修或改装都能派上了用场。类似的事情还有检验科的全自动生化仪的光源灯。以前,我院用得是德国OSRAM全自动生化仪的光源灯,寿命2000小时,每2~3月就要更换一次,每次成本为1800元。更新频繁,成本高。林翔坤找来废弃的光源灯,花了180元买来了原厂出产的配件,自己研制成功。目前我院该设备的光源灯都是自制产品。

设备维修是一项技术活

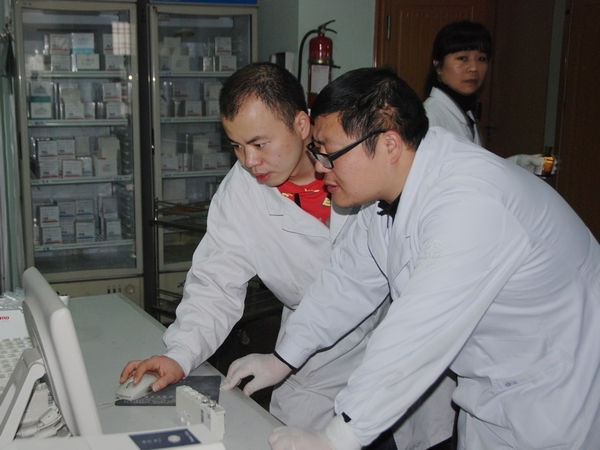

表面看设备科就是捣鼓器械,知识含量不高,其实也是一门技术活。上午9时许,林翔坤查来到了检验科的生化室。检验师袁凯正在为生化设备条码打不出来而着急,他向林翔坤打听原因。满屏的英文让人眼花潦乱,只见林翔坤看了看电脑程序的界面,用鼠标点击了几个菜单,设置了2个参数,问题便解决了。看上去不费吹灰之力,却是以扎实专业知识为基础的,非专业人员很难做到,这也许就是俗话说的“隔行如隔山”吧。

林翔坤(左)指导袁凯(右)设置生化仪条码打印程序

蔡爱萍是设备科高级工程师,工作第23年头了,她见证了我院设备科的成长与发展。对做好设备维护、保养这门技术,蔡爱萍总结出了自己的看法:多动手,多动脑,有耐心。平时,工作遇到难题她会苦恼,但每每自己的技术帮助科室解决问题时,她又从内心感到欣喜,有成就感。

她说:“随着医院的壮大,设备科科目也越来越细,专业性越来越强。就如医生分专科一样,设备科工作人员也有专攻方向,对他们的专业提高有很大帮助。

然而,缺配件、缺参考资料也让设备科工作人员力不从心。随着科技的日益发展,设备集成化程度越来越高,这对设备科工作人员都是挑战。而厂家提供设备的同时,只是附送说明书,最多配线路图,而培训缺乏、无方框图给他们工作带来极大不便。加上许多仪器设备都是英文,为了适应仪器设备,很多时候他们需要背英语单词。

冷仪器需要热心肠

蔡爱萍还说,仪器维修的高成本总是让他们很纠心。所以面对是冰冷的仪器,需要设备人员的热心肠。

在设备科办公室,笔者看到蔡爱萍桌上有一堆记录本。她说,那些都是设备购置、维修“档案”。每购进一台新仪器,她都会把设备的名称、型号、购进时间、公司名称、保质期等记录下来;遇到重要设备维护,她都要把时间、故障、原因分析等一一记录。蔡爱萍对记录本的理解,就是能管理就能省钱。按照设备种类,分类记录,总结经验,其实是方便工作。

蔡爱萍记录当天设备维修情况

全院设备占固定资产的大头,保障设备的完好对医院工作正常开展意义重大。日常工作中,设备科每位工作人员都认真负责,积极解决每个设备问题,做到了及时有效,在保证临床工作有序进行同时,注重实现设备效益最大化。蔡爱萍说,每每看到科室里的年青人,热心帮助科室解决一个个难题,想方设法为医院节省成本,她心里就有一种自豪感。

【编后】心率失常的病人心跳有没有正常,心电监护一看就明白;注射药物每小时3毫升,有微泵就能精确做到。而我们无法想象,病人呼吸停了呼吸机无法运转的情景……设备科是临床辅助科室,没有惊心动魄的工作场面,但救治生命却离不开它的支持。

假如医院是一台机器的话,每位工作人员就是一颗螺丝钉。任何一个螺丝钉松懈,都可能影响机器的运行。医院的发展,离不开每一颗螺丝钉的成长与支持。